2020年 第47卷 第2期

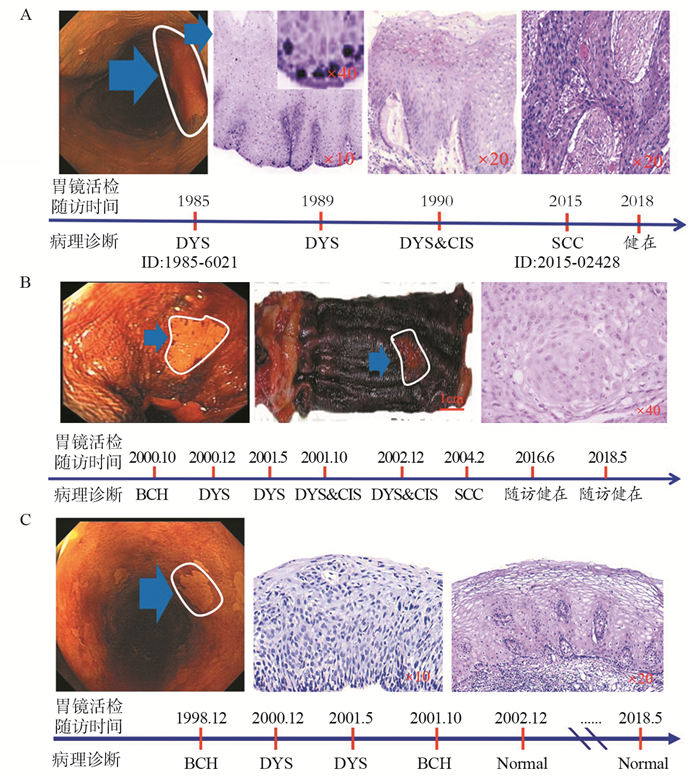

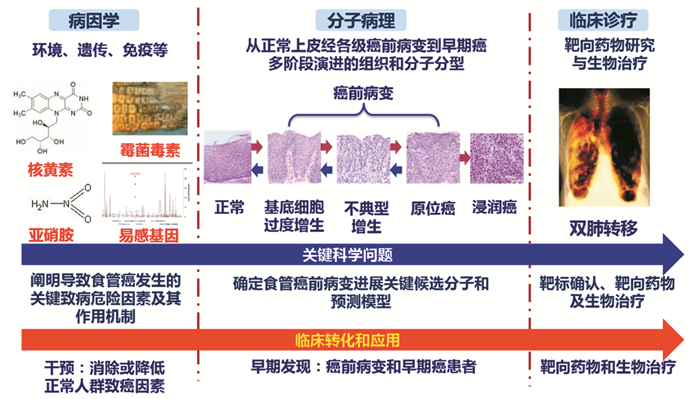

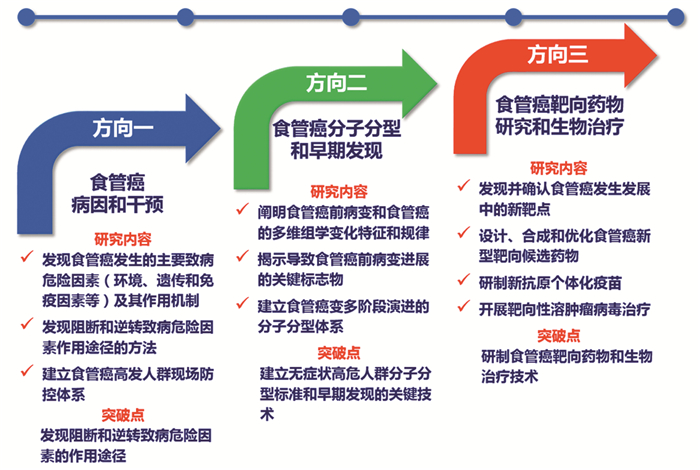

河南医疗队从1959年11月进驻河南林县(现林州市)开展食管癌高发现场防治研究至今已60年。60年来,河南三代医学专家前仆后继,坚持林县食管癌高发现场防治和实验室研究相结合,在食管癌发生分子机制和早期发现、癌前病变干预和防治方法等方面取得了一系列举世瞩目的科研成果,造福万千患者。本文基于笔者课题组34年食管癌防治研究实践,重点阐述对中国食管癌流行特征、关键科学问题和重要研究方向等的理解和思考,为食管癌防治研究同道提供参考。

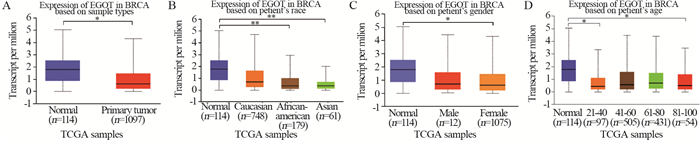

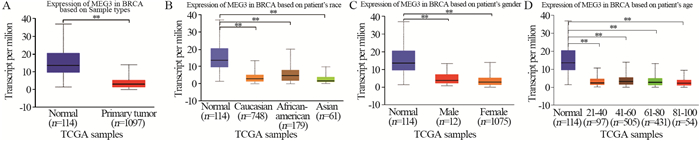

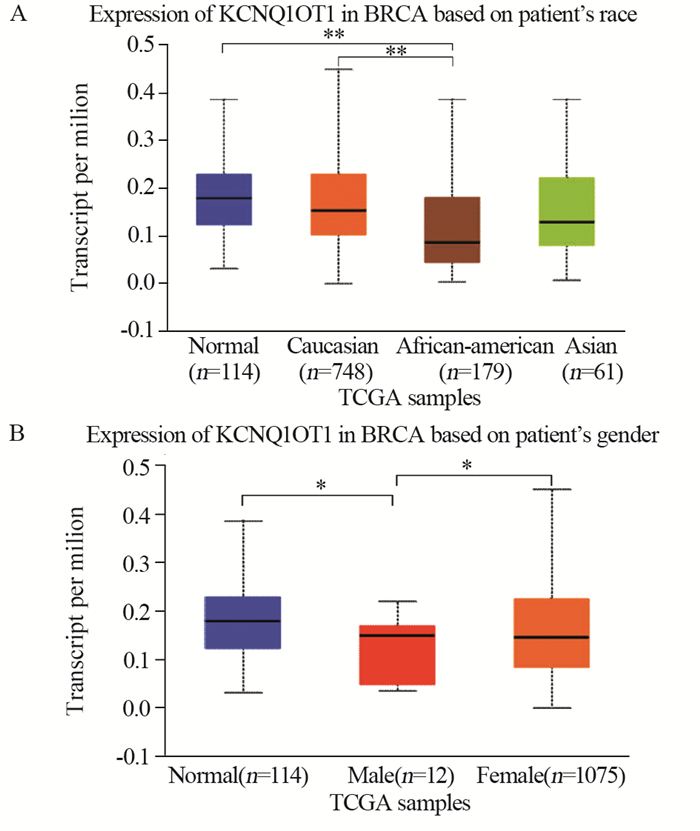

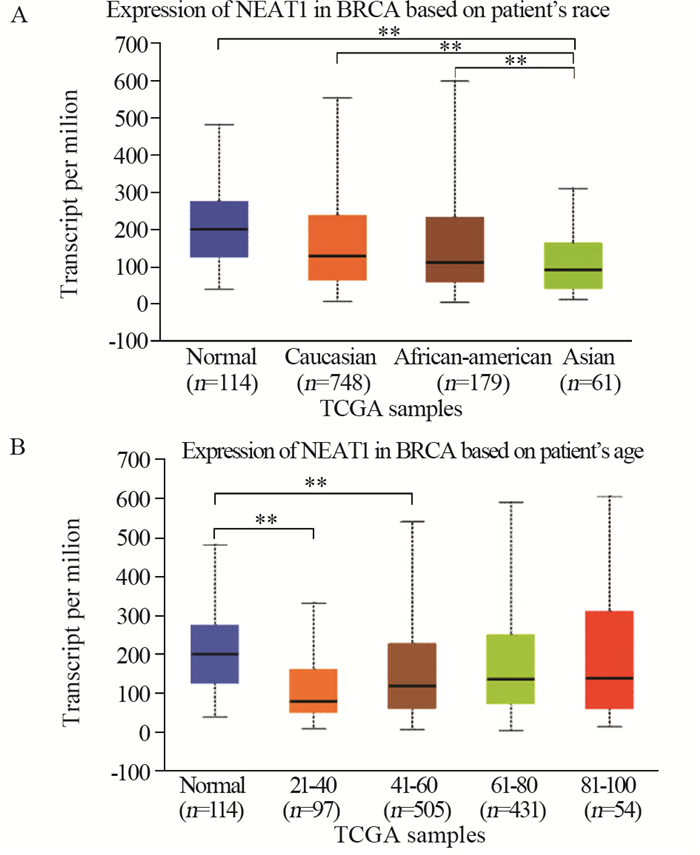

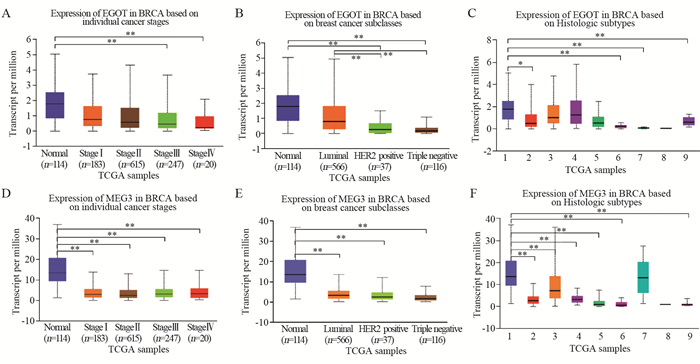

探讨EGOT、MEG3、KCNQ1OT1和NEAT1四种LncRNA在不同亚型乳腺癌患者中的表达及与患者临床病理特征及预后的关系。

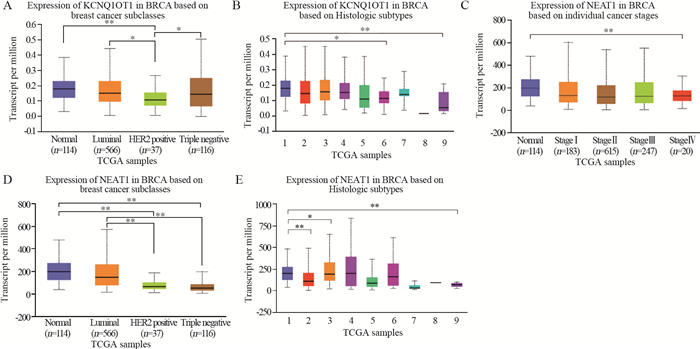

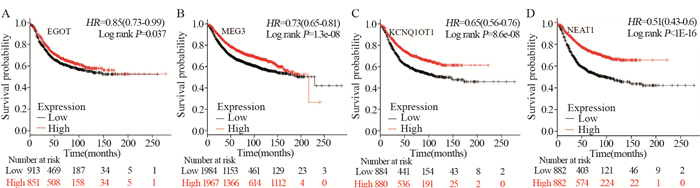

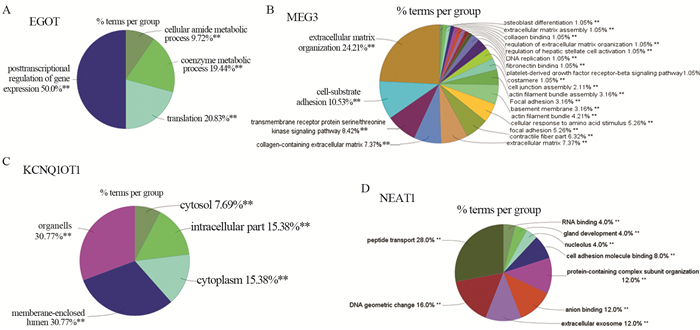

利用UALCAN网站挖掘TCGA数据库等大数据,分析四种LncRNA在1 097个乳腺癌组织样本和114个正常组织样本中的表达,用Kaplan-Meier Plotter法绘制生存曲线,分析四种LncRNA与乳腺癌患者预后的关系。通过LinkedOmics网站和ClueGO工具分析与它们表达相关的蛋白质的主要功能。

EGOT、MEG3在乳腺癌组织中的表达显著低于正常组织(P < 0.05);HER2阳性乳腺癌中KCNQ1OT1显著低表达(P < 0.05);NEAT1在Ⅳ期、HER2阳性和三阴性乳腺癌中的表达显著低于正常组织(P < 0.05)。四种LncRNA的表达水平与乳腺癌患者的无复发生存时间(RFS)均有显著相关性(P < 0.05),且LncRNA低表达时乳腺癌患者的RFS和预后较差。通过功能富集分析发现与四种LncRNA表达相关的蛋白质均与重要生物过程或通路相关。

四种LncRNA在乳腺癌或部分亚型中表达下调,它们可能是乳腺癌中潜在的抑癌因子,且可成为判断乳腺癌患者预后的生物学指标。

探讨非转移性男性乳腺癌手术患者的临床病理特征、治疗策略及生存情况。

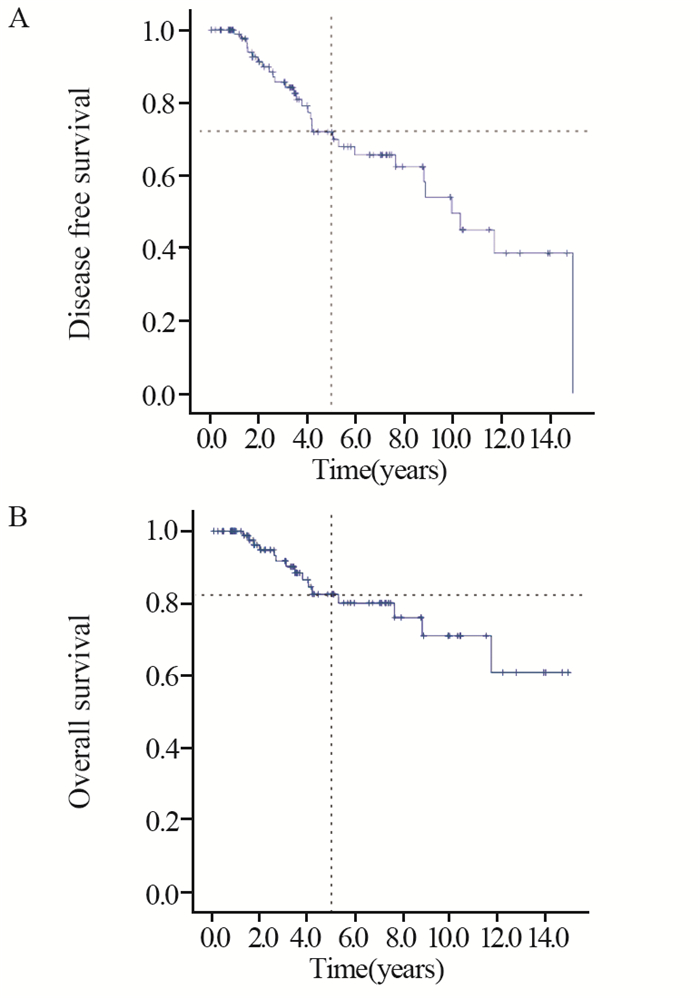

回顾性分析152例非转移性成年男性乳腺癌患者的人口学特征、临床诊治和生存情况。

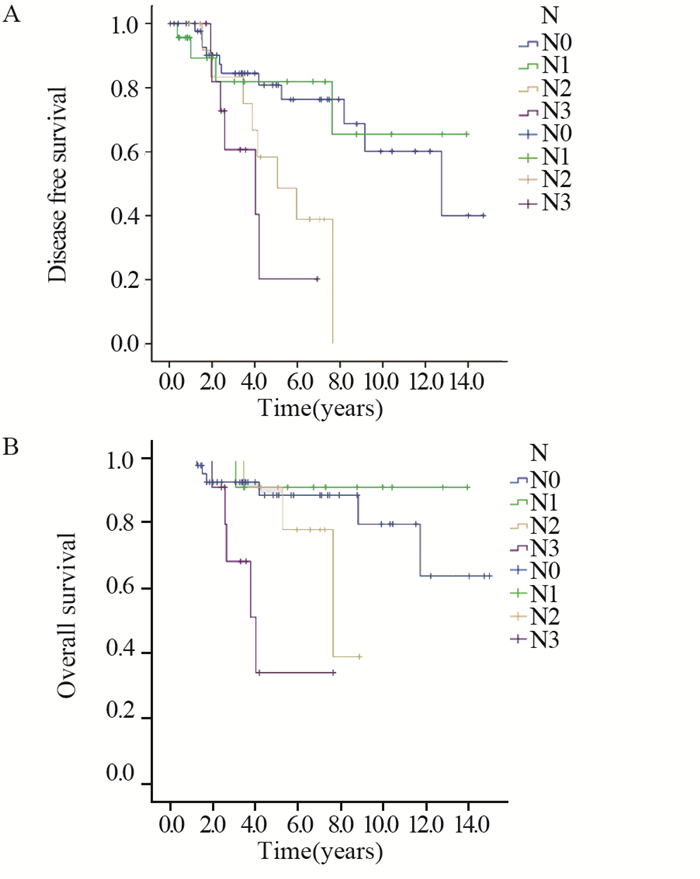

所有病例中位发病年龄为58岁。93.4%的患者以乳房肿块为首发症状,4例为原位癌,148例浸润性癌中浸润性导管癌占86.8%,雌激素受体阳性率为93.9%(139例),人表皮生长因子阳性率仅为7.4%(11例)。手术以全乳切除为主(n=149, 98.0%),保乳少见(n=3, 2.0%),19例前哨淋巴结(SLN)活检中,4例提示转移,行腋窝淋巴结清扫(ALND),15例SLN阴性中8例行常规ALND,7例免除ALND。中位随访时间42.7(2~179.5)月。5年OS和DFS分别为82.4%和69.9%。

淋巴结状态(N)与非转移性男性乳腺癌的无病生存时间和总生存时间明显相关,是男性乳腺癌患者预后的重要影响因素。

探讨白蛋白与纤维蛋白原比值(albumin to fibrinogen ratio, AFR)与乳腺浸润性导管癌患者总生存期的关系。

收集2009年1月—2012年4月河北医科大学第四医院乳腺中心收治的230例乳腺浸润性导管癌患者血液及临床资料,回顾性分析患者术前临床资料,计算AFR,Kaplan-Meier法及Cox比例回归风险模型进行生存分析,采用二分类方式,分为AFR < 13.1与AFR≥13.1两组,采用单因素及多因素分析其与患者的生存关系,并建立预后模型。

AFR≥13.1时患者生存率降低,AFR是改善总生存期(OS)的独立预后因素,将多因素分析里P < 0.05的变量,即将AFR、白细胞(WBC)、雌激素受体(ER)孕激素受体(PR)、TNM分期、核分级、p53及脉管瘤栓7个指标建立OS预测模型,其受试者工作特征曲线(ROC)面积为0.882。

AFR低表达是改善乳腺癌OS的独立预后因素,AFR、WBC、ER或PR、TNM、核分级、p53及脉管瘤栓7个指标建立OS预测模型,具有很好预测乳腺浸润性导管癌患者生存率的作用。

系统评价维生素摄入与肝癌发病风险的关系。

系统检索1961年1月—2018年10月国内外膳食维生素与肝癌相关性的文献资料,采用ReVman5.0软件进行统计分析。

共纳入9篇文献,总维生素合并的RR值为0.82,95%CI: 0.69~0.98, P < 0.05。按文献类型进行亚组分析,其中队列研究结果显示:RR=0.85, 95%CI: 0.75~0.96, P < 0.05;病例对照研究结果显示:RR=0.60, 95%CI: 0.37~0.98。按维生素种类分析,摄入维生素E结果显示:RR=0.77, 95%CI: 0.62~0.94, P < 0.05;摄入叶酸结果显示:RR=0.69, 95%CI: 0.54~0.89;亚组分析中维生素A、维生素C差异无统计学意义(分别为RR=0.89, 95%CI: 0.55~1.44, RR=0.99, 95%CI: 0.83~1.19)。按照溶解性分析,脂溶性维生素中结果显示:RR=0.79, 95%CI: 0.66~0.94,水溶性维生素差异无统计学意义:RR=0.84, 95%CI: 0.59~1.19。

维生素摄入可能降低肝癌的发病风险,特别是维生素E和叶酸的摄入效果更显著。

探讨局限性肾癌患者行部分切除术后循环肿瘤细胞数量的变化在预测肿瘤复发转移中的作用。

收集41例局限性肾癌患者,依据术前及术后3月循环肿瘤细胞数量变化分为阳性组(n=23)和阴性组(n=18)。对两组患者进行随访,终点事件为肿瘤复发转移。对所得数据进行统计学分析。

阳性组复发转移率为43.5%,明显高于阴性组11.1%,差异有统计学意义(P=0.024);阳性组5年生存率为58.0%,阴性组为88.9%,差异有统计学意义(P=0.048)。

术后3月循环肿瘤细胞计数较术前增加的局限性肾癌患者易出现复发转移。循环肿瘤细胞数量变化可作为较好的术后监测指标。

探讨化学位移水脂磁共振成像的质子密度脂肪分数(PDFF)和同、反相位成像(OP/IP)对胸、腰椎多发性骨髓瘤骨病(MMBD)的诊断价值。

所有MMBD患者均行脊柱矢状位T1WI、矢状位STIR、矢状位mDxion quant和矢状位mDxion FFE扫描。将正常椎体及良性病变椎体并为非MMBD病变组,MMBD病变椎体为MMBD病变组,分别测量PDFF值和OP/IP值;进行两独立样本t检验,采用受试者工作特征(ROC)曲线评估两参数对MMBD的诊断效能,用Youden指数法计算OP/IP和PDFF的诊断临界值;利用Pearson检验分析两参数的相关性。

MMBD病变组的PDFF明显低于非MMBD病变组,OP/IP明显高于非MMBD病变组,差异均有统计学意义(均P < 0.05)。PDFF和OP/IP的诊断界值分别为8.45%和0.66,PDFF的ROC曲线下面积(AUC)(0.969) > OP/IP(0.922),两者的敏感度分别为96.64%和85.71%,特异性分别为96.35%和90.41%。两者的AUC差异有统计学意义(P=0.007)。PDFF与OP/IP呈中度负相关。

PDFF和OP/IP对于MMBD的诊断均有一定价值,PDFF的诊断效能优于OP/IP。

回顾性分析培美曲塞为主的化疗方案治疗中老年非霍奇金瘤患者的安全性及有效性。

回顾性收集2016年11月至2018年10月中国医学科学院肿瘤医院收治的以培美曲塞为主的化疗方案治疗的非霍奇金淋巴瘤患者临床资料,并对相关文献进行系统性综述。

共纳入10例非霍奇金淋巴瘤患者,7例为弥漫大B细胞淋巴瘤,2例为血管免疫母T细胞淋巴瘤,1例为结外NK/T细胞淋巴瘤。肿瘤复发或一线治疗进展后接受培美曲塞为主的化疗方案,弥漫大B细胞淋巴瘤有4例达到部分缓解,3例疾病进展,出现的不良反应主要为Ⅰ~Ⅱ度骨髓抑制及胃肠道反应。

培美曲塞为主的化疗方案治疗弥漫大B细胞淋巴瘤患者,尤其是原发性中枢神经系统淋巴瘤,可能有一定的有效性,且安全性可控。

脑转移瘤是成人最常见的颅内肿瘤之一。美国神经外科医师大会(Congress of Neurological Surgeons, CNS)曾于2010年发布《脑转移瘤治疗的循证医学指南》,为脑转移瘤的规范化治疗奠定了基础。基于近年来新型疗法的进展,该学会在原指南基础上,回顾分析最新文献,制定了2019版《成人脑转移瘤治疗中新兴及试验性疗法的系统回顾和循证指南》,对高强度聚焦超声、激光间质热疗、放射增敏、免疫调节、分子靶向药物等新型治疗方法进行了讨论。本文将就新指南作一介绍和解读。

三阴性乳腺癌(TNBC)侵袭性强,易早期复发转移,预后较差,并具有明显的异质性。改善TNBC患者长期预后仍是乳腺癌治疗中所面临的挑战,需要更多的临床证据来指导治疗策略的选择。本文对可手术TNBC患者常规治疗模式及辅助化疗方案的选择、先化疗后手术的治疗模式探索、优化新辅助治疗方案的研究进展等方面进行综述,以期为TNBC治疗的临床实践及研究提供参考。

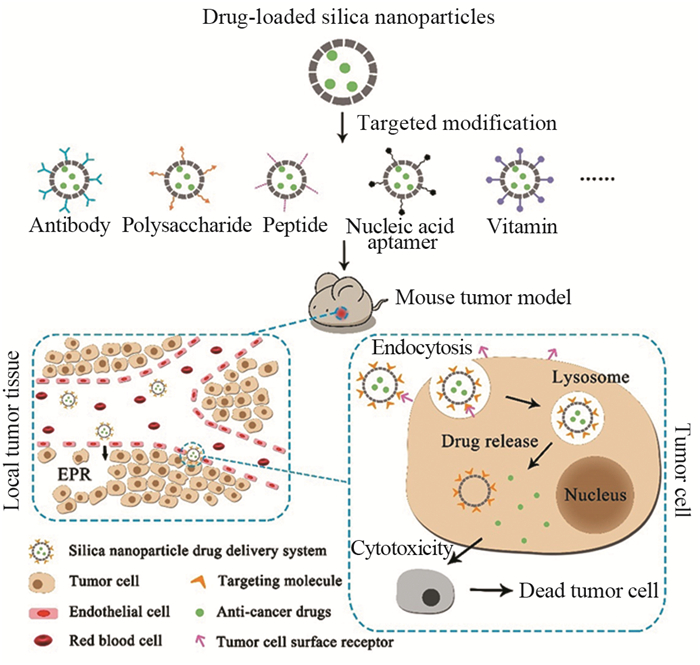

近年来癌症治疗受到广泛关注,二氧化硅纳米颗粒因其独特的理化性质在肿瘤诊疗领域展现巨大潜力。基于二氧化硅纳米粒子的药物输送系统可被动或主动靶向肿瘤组织,并通过刺激响应的方式实现药物在肿瘤部位的可控释放,有效提高抗肿瘤药物在肿瘤部位的浓度,提高治疗效率。同时,二氧化硅纳米粒子通过负载造影剂可实现生物成像功能,用于肿瘤组织定位及药物追踪,实现更高效的抗肿瘤治疗。本文介绍了二氧化硅纳米粒子的制备方式,并对二氧化硅纳米粒子在药物靶向递送系统及生物成像领域中的研究进展进行综述。

恶性黑色素瘤是一种具有较高复发率及死亡率的实体肿瘤。目前针对Ⅱ~Ⅲ期黑色素瘤的治疗仍是以外科手术为主,由于缺乏有效的(新)辅助治疗手段,高危黑色素瘤患者的5年生存率仅有30%~70%。程序性死亡因子1(PD-1)和程序性死亡因子配体1(PD-L1)是重要的免疫检验点共抑制分子,通过抑制T细胞的激活和增殖通路参与了肿瘤的免疫逃逸。近些年来包括Nivolumab和Pembrolizumab在内的多种PD-1/PD-L1抑制剂研发获批上市,并在晚期黑色素瘤的治疗中表现出显著的疗效。因此多项针对PD-1/PD-L1抑制剂在高危黑色素瘤患者(新)辅助治疗的临床试验正积极开展。本文主要对近年来相关研究进行了回顾与总结,探讨PD-1/PD-L1抑制剂在黑色素瘤(新)辅助治疗应用的前景和可能发展的方向。