2020年 第47卷 第9期

研究己糖激酶2(HK2)对宫颈癌细胞HeLa增殖和迁移的影响及其作用机制。

G418压力筛选获取HK2稳定表达的HeLa细胞系;细胞计数法、MTT法、流式细胞仪检测HK2对HeLa细胞增殖、细胞活力及细胞周期的影响;细胞划痕和Transwell小室检测HK2对HeLa细胞迁移和侵袭能力的影响;Western blot和免疫细胞化学检测β-catenin、Cyclin D1、MMP7和Slug蛋白的表达;TOP/FOP实验检测HK2对Wnt/β-catenin信号转导通路活性的影响;Wnt/β-catenin信号通路抑制剂XAV-939观察在HK2过表达HeLa细胞中抑制Wnt/β-catenin信号通路活性后细胞增殖、迁移和侵袭能力的变化。

成功构建HK2稳定表达的HeLa细胞系;过表达HK2可以促进HeLa细胞的增殖和细胞活力、促进细胞周期从G0/G1期向S期转换、增强细胞迁移和侵袭能力、增强Wnt/β-catenin信号转导通路活性,上调Cyclin D1、MMP7和Slug的表达;XAV-939抑制Wnt/β-catenin信号通路在HK2过表达HeLa细胞中的活性后,可以抑制HK2对细胞增殖、迁移和侵袭的促进作用。

HK2通过Wnt/β-catenin信号转导通路上调Cyclin D1、MMP7和Slug蛋白表达促进HeLa细胞增殖、迁移和侵袭。

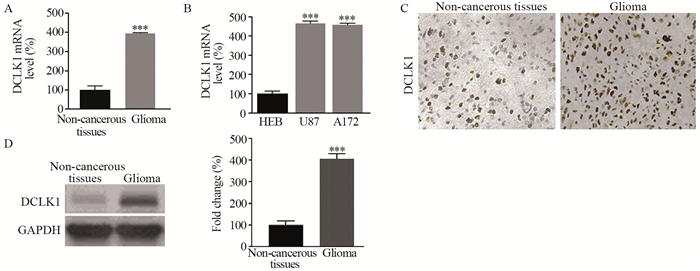

探讨双肾上腺皮质激素样激酶1(DCLK1)对胶质瘤细胞增殖、迁移与侵袭的影响及其机制。

RT-qPCR、免疫组织化学染色和Western blot检测胶质瘤组织和细胞(U87和A172)中DCLK1 mRNA和蛋白的表达情况; sh-DCLK1和阴性对照(sh-Con)转染U87和A172细胞; MTT和Transwell法分析敲低DCLK1对神经胶质瘤细胞增殖、迁移和侵袭能力的影响; 蛋白印迹法检测敲低DCLK1对神经胶质瘤细胞中TGF-β/Smads信号通路相关蛋白TGF-β1、p-Smad2、p-Smad7表达的影响; 将已转染sh-DCLK1或sh-Con的U87细胞注射到BALB/c裸鼠颈部皮下,定期测量瘤体体积,收集瘤体并称重。

胶质瘤组织和细胞中DCLK1 mRNA和蛋白表达较癌旁正常组织和正常神经胶质细胞均显著升高(P < 0.001)。与sh-Con组比,sh-DCLK1组的胶质瘤细胞增殖、迁移和侵袭能力及细胞中TGF-β1、p-Smad2和p-Smad7表达显著降低(P < 0.01; P < 0.001);sh-DCLK1组裸鼠体内的瘤体体积和瘤体质量明显降低(P < 0.001)。

敲低DCLK1能抑制胶质瘤细胞增殖、迁移和侵袭,其机制可能与抑制TGF-β/Smads信号活性有关。

探讨Pim1和Notch1在乳腺组织中差异性表达的临床意义及与预后的关系。

qRT-PCR、免疫组织化学法和数据库检测评估Pim1、Notch1 mRNA和蛋白在乳腺癌旁正常组织、普通型导管增生、导管原位癌和浸润性导管癌中的表达水平,分析Pim1和Notch1表达与乳腺癌患者临床病理参数的关系,Kaplan-Meier Plotter数据库发掘Pim1和Notch1在乳腺癌预后中的价值。

乳腺癌组织中Pim1 mRNA水平升高,Pim1蛋白表达明显降低;Pim1 mRNA与淋巴结转移和TNM晚期密切相关,Pim1蛋白在淋巴结转移及高分级患者中表达显著减少,其低表达的患者无复发生存期更短(P=0.000)。Notch1 mRNA和蛋白在乳腺癌中显著高表达,Notch1 mRNA与淋巴结转移、高分级和晚分期明显相关,Notch1蛋白在淋巴结转移组中表达显著升高,其高表达患者总生存时间减少(P=0.025)。Pim1和Notch1蛋白表达在乳腺癌中负相关(r=-0.385,P=0.001)。

Pim1低表达和Notch1高表达可能是促进乳腺癌发生发展及预后不良的危险因素,可能成为评估乳腺癌潜在生物标志物。

回顾性分析急性非早幼粒细胞白血病(ANPL)早期颅内出血(ICH)的高危因素,建立预警评分系统。

纳入1 281例ANPL成人患者(模型组)和378例成人患者(验证组),所有患者均随访12月。模型组数据归纳ICH发生的相关因素并建立风险评分系统,验证组数据对风险评分系统进行验证(评分系统对验证组的每例患者进行评分,分为高、中、低风险),并通过绘制ROC曲线评价该评分系统的预测效能。

单、多因素分析表明,ANPL早期ICH的独立危险因素为WBC≥30.00×109/L、FIB < 2.92 g/L和PT≥12.91 s。用上述3个因素依据各自权重建立新的预警评分系统,该评分系统ROC曲线下面积为0.774(95%CI: 0.688~0.859)。验证组证实,该评分系统ROC曲线下面积为0.715(95%CI: 0.559~0.872)。

新建预警评分系统能较好预测ANPL早期ICH的发生,可指导临床及早识别潜在危重患者。

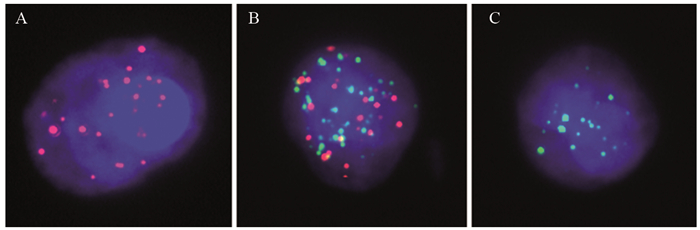

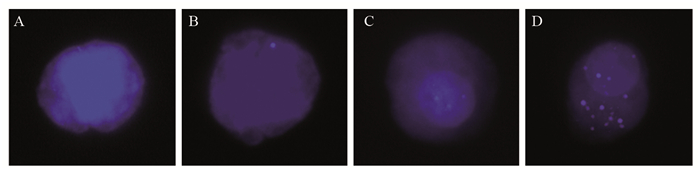

探讨CEA、PAK5联合循环肿瘤细胞(CTC)对ⅢB期胃癌患者术后复发转移的早期精准预测作用。

ELISA法、多重RNA/DNA原位分析法,对150例ⅢB期胃癌术后患者进行外周静脉血动态检测癌胚抗原(CEA)、PAK5、CTC及同时期影像学CT检查。对照组50例,实验组100例。实验组按CEA水平增高情况分为:CEA进行性增高组(实验A组, n=50)和无规律增高组(实验B组, n=50)。

单因素检测结果显示:CEA:按生物学进展时间(T2):实验A组3~24月,中位时间13月; 实验B组4~32月,中位时间为22月。按影像进展时间(T3):实验A组39例(78%)进展,出现时间5~8月,中位时间6.2月; 实验B组12例(24%)进展,出现时间4~15月,中位时间10.6月。51例影像学确诊进展的患者,T2时刻PAK5中表达范围为13.6%~83%,T3时刻PAK5高表达范围为37.8%~100%。CTC检测结果显示:当混合型+间质型/总细胞数比值> 30%时可预测生物学进展,混合型和间质型之和/总单细胞数比值> 50%和(或)间质型细胞数≥1可预测影像学CT进展。联合检测多因素结果显示:实验A组影像学进展39例患者CEA、PAK5、CTC阳性表达三者之间一致性在生物学进展时刻为82%;影像CT进展时刻为94%。

联合检测CEA、PAK5、CTC可作为早期预测ⅢB期胃癌术后复发转移的生物学指标。

分析脐尿管癌患者CEA、CA199、CA724的表达情况,探索其与疾病诊断、分期、进展和治疗反应的相关性。

选取12例进行了相关肿瘤标志物检测的脐尿管癌患者作为研究对象,分为远处转移组4例和非转移组8例。选取40例膀胱尿路上皮癌患者和40例健康人群作为对照组。运用SPSS 23.0和MedCalc 19进行数据分析。

12例脐尿管癌患者均为腺癌。脐尿管癌组患者CEA表达水平明显高于尿路上皮癌组和健康对照组(P=0.01)。CA724在远处转移组中的阳性检出率明显高于非转移组(75% vs. 0, P=0.018)。单独检测时,CEA诊断脐尿管癌的AUC最大,为0.750,95%CI: 0.584~0.916。CEA、CA724联合检测与三种肿瘤标志物联合检测的AUC均大于单项检测的AUC,但差异无统计学意义(0.817 vs. 0.805, P=0.8509)。

脐尿管癌患者CEA表达水平明显增高,CA724可作为脐尿管癌远处转移的预测指标,且与CEA联合检测可为脐尿管癌的临床诊断提供有效参考。

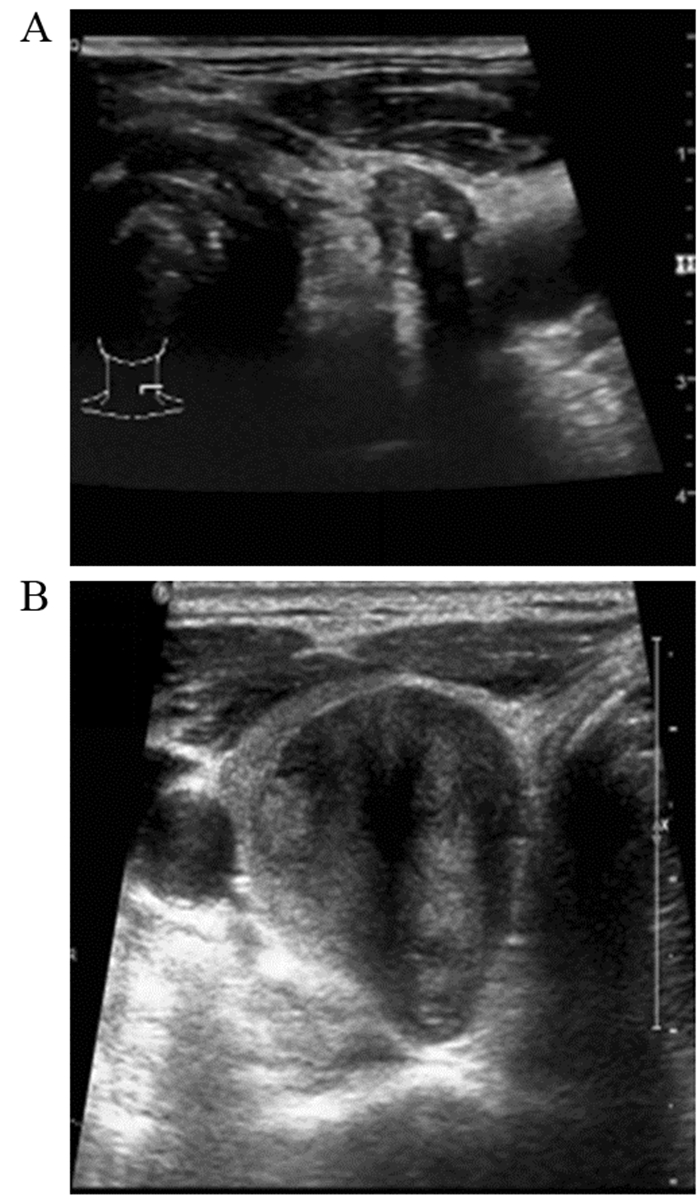

比较超声引导下甲状腺结节细针穿刺细胞学与粗针穿刺组织学检查的诊断准确率、敏感度、特异性及并发症。

收集95例超声检查疑似为恶性甲状腺结节患者的98个结节,行超声引导下细针穿刺细胞学与粗针穿刺组织学检查,并经术后常规病理检查证实。比较两种方法诊断甲状腺结节的准确率、敏感度、特异性及术后并发症。分析结节直径大小与取材满意率、诊断准确率的关系。

(1) 细针穿刺取材满意率89.8%,粗针为96.9%。细针穿刺细胞学诊断甲状腺结节的准确率、敏感度、特异性分别为86.4%、90.5%、82.6%;粗针穿刺组织学诊断为90.5%、91.7%、88.6%;(2)粗针穿刺并发症发生率高于细针穿刺(14.3% vs. 2.0%, P < 0.05);(3)结节直径≥1.0 cm时,粗针穿刺诊断准确率高于细针穿刺(P < 0.05)。

细针穿刺细胞学与粗针穿刺组织学检查在甲状腺结节良恶性诊断中可互相补充。

新冠肺炎(COVID-19)疫情对肿瘤患者的常规诊疗造成影响。由于肿瘤患者免疫力低,为病毒易感人群,且预后差,特别是放疗患者需每天往返于病房与放疗机房之间,增加了病毒的感染机会,应是疫情防治的重点对象。我院作为肿瘤专科医院,在疫情暴发期间,做到了防控与收治两不误。在医院感控办指导下,成立院级及科级防控小组,采取一系列防控管理措施,如标准化培训及物理空间区域的划分、规范收治及放疗流程、可跟踪式闭环管理及人文关怀等。我院处在中国疫情最为严重的武汉,放疗中心在接诊患者的2月内,做到了患者及工作人员零感染,有效地防范了新冠肺炎,确保了放疗患者的安全及正常治疗。

分析2018—2019年河北省城市癌症早诊早治项目结直肠癌筛查结果。

按照河北省城市癌症早诊早治中结直肠癌筛查流程,在石家庄市和唐山市选定社区中年龄40~74岁的当地居民,通过问卷调查后采用国家统一评估模型评估出高危人群,进一步通过结肠镜检查,发现早期结直肠病变,必要时通过病理进行确诊。

2018—2019年度,河北省城癌项目共计37849人完成结直肠癌危险因素问卷调查,评估结直肠癌高危人群6938例,总体高危率为18.33%。其中共有1230人参加了结肠镜检查,并完成病理检查465例(37.80%)。进行病理诊断者年龄主要分布在50~64岁。经结肠镜检查及病理诊断,共检出6例(0.49%)结直肠癌患者,其中结肠癌4例(0.33%)、直肠癌2例(0.16%)。结直肠癌癌前病变190例(15.45%),非进展期腺瘤/息肉250例(20.33%),炎性反应性肠道疾病168例(13.66%)。

开展人群结肠镜筛查可以有效检出结直肠癌和癌前病变,实现结直肠癌的早期发现、早期诊断和早期干预。

了解现阶段湖北省襄阳市妇女宫颈癌和乳腺癌(“两癌”)流行情况及其发病的影响因素。

对襄阳市辖区内30~64岁已婚妇女进行问卷调查,收集一般人口学信息、疾病既往史、家族肿瘤史、月经生育史及妇科疾病患病情况等资料。宫颈癌筛查采用高危型HPV初筛,结合液基薄层细胞学检查、阴道镜和病理学检查的逐级筛查手段开展。乳腺癌筛查采用视诊、触诊和彩色多普勒超声进行初筛,结合乳腺钼靶X线及病理学检查的逐级筛查手段开展。

2017年全市共有318 067名30~64岁妇女参与了“两癌”筛查,检出非HPV生殖道感染91 143例(28.66%); 子宫良性疾病44 736例(14.06%); 宫颈癌前病变826例(259.69/10万),其中CINⅡ 385例,CINⅢ 425例,原位腺癌16例; 检出宫颈癌79例(24.84/10万),其中微小浸润癌18例,浸润癌61例; 检出良性乳腺疾病44 097例(13.86%); 检出乳腺癌80例(25.27/10万)。影响因素分析提示:年龄、宫颈癌家族史、多孕、绝经年龄较晚和生殖道感染可能为宫颈癌的危险因素,而年龄、较高文化程度和乳腺癌家族史则可能为乳腺癌的危险因素。

襄阳市妇女“两癌”发病处于中等水平,定期的筛查和积极控制高危因素,对“两癌”的防治意义重大。

随着以第二代测序技术为代表的高通量测序技术的快速发展,当前全基因组检测技术可以检测到基因组、转录组和表观基因组等多个层面的数据。生命体是一个复杂的调控系统,涉及诸多层次的复杂调控机制,基于单一组学数据分析致病因子显得局限,而通过各组学之间线性或非线性关系等可以将三者联系在一起,进而对多组学数据进行整合分析,为疾病研究提供新的思路。多组学联合分析广泛应用于各疾病邻域,在肺癌中也已有较多研究,而DNA或基因分子水平作为分子之间关联和复杂网络研究的基础尤为重要,因此本文就肺癌的基因组、转录组及表观基因组三个基于基因水平组学的联合研究进展作简要综述。

因缺乏激素受体(HR)及人表皮生长因子受体(HER-2),三阴性乳腺癌(TNBC)对内分泌治疗及分子靶向治疗缺乏特异性,成为乳腺癌(BC)预后最差的类型之一。TNBC的治疗主要有化疗、放疗及外科手术,但效果仍不满意,促使我们致力于探索新的分子标志物或新的治疗靶点。长链非编码RNA(LncRNA)在TNBC靶向治疗中具有生物标记作用,LncRNA及其相关的表观遗传修饰都可能为三阴性乳腺癌的治疗提供新的靶点。本文回顾有关LncRNA及其他表观遗传改变作为TNBC生物标记的现有研究进展及其作为TNBC治疗靶点的潜在用途。

N6甲基腺嘌呤(m6A)修饰是最常见的丰富而保守的转录后修饰,越来越多的证据提示m6A修饰通过各种机制对肝癌、胃癌、肺癌、膀胱癌和黑色瘤等肿瘤产生一定的影响。研究发现YT521-B同源结构域家族蛋白1(YTHDF1)作为m6A修饰的结合蛋白,对肿瘤的转录、翻译、蛋白质合成、免疫逃逸、上皮间充质转化(EMT)、化疗耐药等方面起重要作用。揭示YTHDF1的作用机制,有望为癌症诊治找到新的方法。本文就此方面的研究进展进行综述。

免疫检查点抑制剂(ICI)可通过恢复T细胞对肿瘤细胞的识别和损伤功能来增强原有的抗肿瘤免疫应答。ICI已被批准用于黑色素瘤、非小细胞肺癌(NSCLC)和肾细胞癌等多种肿瘤的治疗。然而,许多患者对免疫治疗没有反应。其中部分原因是由髓源性抑制细胞(MDSCs)介导的。这种异质的未成熟骨髓细胞群可以强烈抑制T细胞和NK细胞的抗肿瘤活性并刺激调节性T细胞(Treg)产生免疫抑制,导致肿瘤进展。MDSCs可以促进患者对免疫检查点抑制的耐药。越来越多的证据表明MDSCs在肿瘤患者中的比例和免疫抑制功能可用于治疗反应的预测。本综述重点介绍了MDSCs在免疫检查点抑制中的作用,并提供了MDSCs与ICI靶向联合治疗的策略,以提高后者在肿瘤治疗中的疗效。