2018年 第45卷 第3期

观察不同浓度葡萄糖对二甲双胍抗肿瘤作用的影响并探讨其作用机制。

在含不同浓度葡萄糖的培养基中加入二甲双胍培养细胞24 h后,检测细胞增殖情况及ATP水平。构建裸鼠皮下移植瘤,随机分成四组:正常饮食(SD)组、SD+二甲双胍(Met)组、生酮饮食(KD)组、KD+Met组,实验干预8周后,检测瘤体体积、重量以及裸鼠血糖水平。

培养基中葡萄糖水平≥10 mmol/L时,二甲双胍对胰腺癌细胞增殖抑制不明显,但在低糖培养基(≤5 mmol/L)中,10 mmol/L二甲双胍能明显抑制胰腺癌细胞增殖。同时,低糖培养基中各细胞ATP水平显著降低(P < 0.01)。体内实验中,KD组血糖水平明显降低(P < 0.01),肿瘤生长受到显著抑制(P < 0.01)。与KD组相比,KD+Met组可进一步抑制移植瘤生长(P < 0.05)。

低糖增强肿瘤对二甲双胍的敏感度,其机制可能与减少机体ATP生成有关。

观察黄芪多糖抑制气阴两虚Lewis肺癌荷瘤小鼠的生长、转移及对肺癌细胞周期的影响。

体外培养Lewis肺癌细胞,随机分为对照组和中药组,流式细胞术检测细胞周期;C57BL/6J小鼠90只,设空白组10只,余80只刨花烟熏并灌胃温热性的中药,移植Lewis肺癌实体肿瘤建立气阴两虚荷瘤小鼠模型并随机分为8组,比较各组小鼠抑瘤率及q值,计数外周血细胞及骨髓细胞,ELISA测定血清IL-2、IFN-γ、TNF-α、IL-10、HIF-1α、VEGF、MMP-2的含量。

黄芪多糖将Lewis肺癌细胞阻滞于S期,随着药物浓度的增加,细胞凋亡逐渐增加;联合用药各组的抑瘤率高于黄芪多糖各组和顺铂组,q值均在0.85~1.15之间;与顺铂组比较,联合用药中、高剂量组小鼠外周血细胞及骨髓细胞的数量,IL-2、INF-γ、TNF-α均显著升高,IL-10、HIF-1α、VEGF、MMP-2均显著降低(P < 0.05, P < 0.01)。

黄芪多糖在体外对Lewis肺癌细胞有抑制作用,体内与顺铂联合能抑制气阴两虚Lewis荷瘤小鼠肺癌细胞的生长、转移,提高外周血细胞和骨髓细胞的细胞数量,提高IL-2、INF-γ、TNF-α的含量,减少IL-10、HIF-1α、VEGF、MMP-2的含量。

在宫颈鳞癌细胞中筛选出ΔNp63α显著调控的miRNAs,并探讨其对宫颈癌细胞功能的影响。

通过miRNA芯片技术筛选出ΔNp63α过表达的SiHa细胞株(SiHa/p63)中差异明显的miRNAs,并进行qRT-PCR验证;通过qRT-PCR在沉默ΔNp63α的ME-180细胞株(ME-180/Shp63)中检测差异表达的miRNAs,并选择差异较显著的hsa-let-7b-3p作为研究对象;向SiHa细胞中转染hsa-let-7b-3p刺激剂,通过生长曲线、Western blot以及流式细胞仪检测hsa-let-7b-3p对SiHa细胞增殖及凋亡的影响。

(1)在ΔNp63α过表达的SiHa细胞株中,筛选出10个变化较显著的miRNAs;(2)在ΔNp63α沉默的ME-180细胞中,筛选出5个与上述变化趋势一致的miRNAs;(3)hsa-let-7b-3p过表达抑制SiHa细胞的增殖;(4)hsa-let-7b-3p过表达促进SiHa细胞的凋亡。

宫颈癌细胞株中,miRNA hsa-let-7b-3p的表达与ΔNp63α的表达呈正相关,且可以有效抑制细胞增殖,其作用机制可能与诱导细胞周期阻滞和促进细胞凋亡相关。

探讨miR-130b调控Ras相关蛋白34(Ras-related proteins in brain 34, RAB34)在胰腺癌中的表达。

收集22例胰腺癌及其癌旁组织标本,采用免疫组织化学、Western blot和qRT-PCR法检测RAB34的表达;qRT-PCR法检测miR-130b表达;细胞转染法检测miR-130b调控RAB34表达,双荧光素酶报告基因检测系统验证miR-130b结合RAB34的3’UTR的靶位点。

与癌旁组织对比,RAB34在胰腺癌组织中显著高表达,且miR-130b显著低表达;转染miR-130b mimics可抑制RAB34的表达;RAB34是miR-130b作用的靶基因。

RAB34是胰腺癌的分子标志物,miR-130b可调控其表达。

探讨LncRNA HCG11和miR-590-3p在子宫颈鳞状细胞癌组织及配对的癌旁组织中的表达情况,以及二者表达水平与患者临床资料和预后的相关性。

收集58例子宫颈鳞状细胞癌和配对的癌旁正常组织标本,运用qRT-PCR法检测58对子宫颈鳞状细胞癌组织及相应的癌旁组织中的LncRNA HCG11和miR-590-3p的表达,分析与宫颈鳞状细胞癌临床病理和预后的相关性,并评价其临床意义。

荧光定量PCR显示宫颈鳞状细胞癌组织中LncRNA HCG11的表达比癌旁组织明显下调(P < 0.05),miR-590-3p的表达比癌旁组织明显上调(P < 0.05);二者在核酸表达水平上呈负相关(r=-0.642, P=0.000)。LncRNA HCG11和miR-590-3p的表达均与宫颈癌淋巴结转移、组织大小及临床分期之间存在显著的相关性,且与预后相关(P < 0.05)。Cox回归多因素分析发现LncRNA HCG11和miR-590-3p分别可作为宫颈鳞状细胞癌患者独立的预后因子。

LncRNA HCG11和miR-590-3p可作为宫颈鳞状细胞癌独立的预后标志物和潜在的治疗靶点,LncRNA HCG11可能通过调控miR-590-3p的表达量从而发挥抑癌基因的作用。

分析淋巴母细胞淋巴瘤(lymphoblastic lymphoma, LBL)的临床特点,比较B淋巴母细胞淋巴瘤(B lymphoblasts lymphoma, B-LBL)与T淋巴母细胞淋巴瘤(T lymphoblasts lymphoma, T-LBL)的临床及预后特点及不同化疗方案对LBL的预后影响。

选择2007—2014年天津医科大学肿瘤医院收治的74例经免疫组织化学确诊为LBL的患者。采用描述统计方法分析LBL的疾病谱特征。

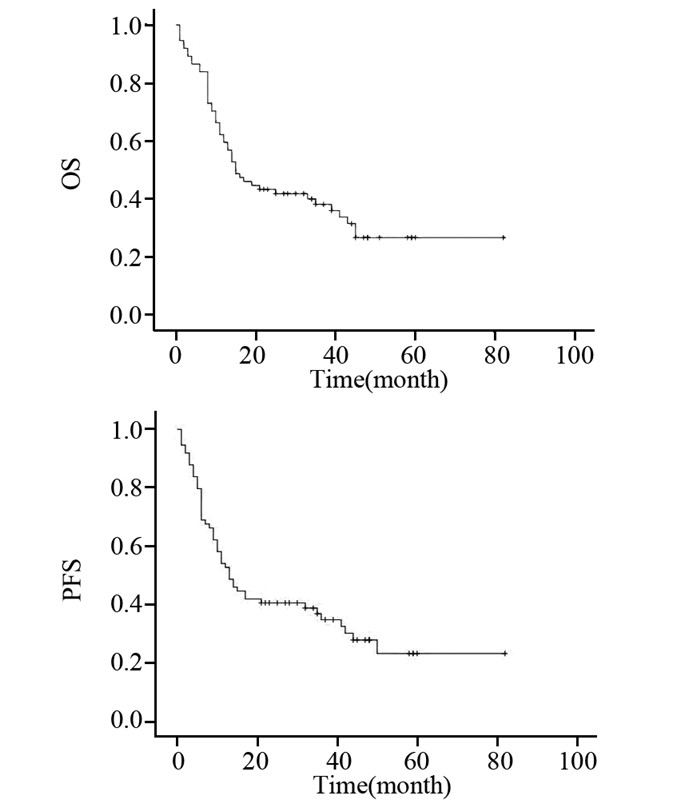

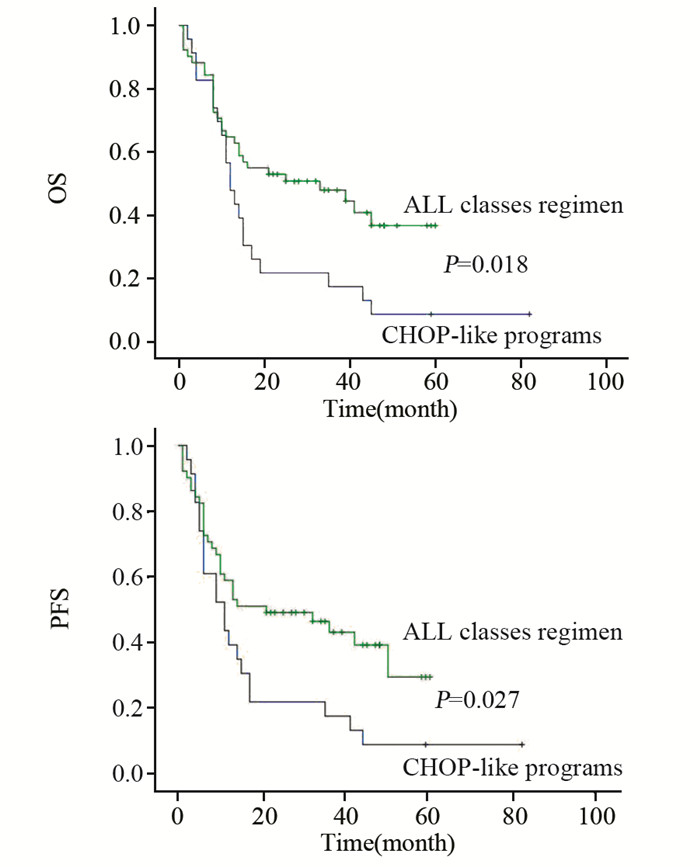

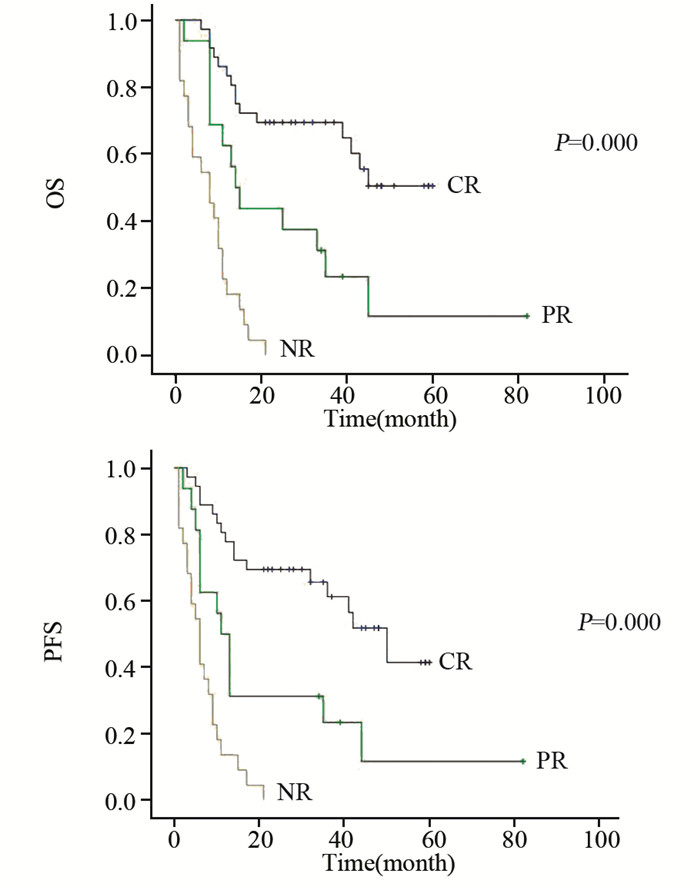

74例LBL患者的中位年龄为19.5岁,其中45例为男性,60例为晚期起病(Ann-Arbor分期Ⅲ~Ⅳ期),42例存在B症状,32例发生骨髓受累。治疗总有效率为70.2%,完全缓解率为48.6%,3年和5年总生存率(overall survival, OS)分别为38.0%和26.6%,3年和5年无进展生存率(progression-free survival, PFS)分别为34.8%和23.2%。其中B-LBL患者17例,T-LBL患者57例。B-LBL较T-LBL更倾向发生于儿童,起病时多伴有贫血,二者生存意义比较差异无统计学意义。单因素分析显示年龄是否小于18岁、有无贫血、β2微球蛋白水平、诱导治疗方案、近期疗效为预后相关因素。

淋巴母细胞淋巴瘤是一种高度侵袭性的恶性非霍奇金淋巴瘤,生存期短,多发生于青少年,起病时多为晚期,易发生骨髓转移。采用ALL类化疗方案的患者预后可能优于CHOP样方案。

研究剂量体积优化(dose-volume, DV)联合等效均匀剂量(equivalent uniform dose, EUD)优化在鼻咽癌调强放疗危及器官优化中的应用。

选取西南医科大学附属医院肿瘤科放疗室鼻咽癌患者调强放疗计划55例,制作调强计划时优化方法分为常规DV优化法和DV与EUD联合优化法两种,比较两种优化方法优化后靶区与危及器官的受量。

常规DV优化和DV与EUD联合优化后肿瘤靶区处方剂量、均匀性指数与适形度指数之间差异均无统计学意义(均P > 0.05),危及器官平均剂量差异均有统计学意义,DV与EUD联合优化得到的危及器官平均剂量低于常规DV优化(均P < 0.001)。

本研究将DV优化与EUD联合优化法成功应用于鼻咽癌调强放疗危及器官的优化中,并在此基础上提出一种调强计划危及器官受量的验收方法,减少调强放疗计划中人为主观因素对危及器官受量的影响。

探讨皮瓣点式缝合联合万特普安防治乳腺癌术后皮下积液的有效性和安全性。

回顾性分析2015年3月—2017年3月收治的236例乳腺癌手术患者临床资料,依据是否使用万特普安分为两组,术中使用了万特普安的为试验组104例,另一组为对照组132例。比较两组术后总引流量、留管天数、术后皮下积液发生率、皮下积液量、发热率及并发症等。

试验组总引流量(486.78±32.54)ml少于对照组(502.56±40.12)ml(P=0.001),试验组留管天数、术后皮下积液发生率及皮下积液量均明显少于对照组(均P < 0.05),而试验组并没有明显增加发热率及术后并发症发生率(P > 0.05)。

在乳腺癌常规术后皮瓣点式缝合基础上,局部使用万特普安可明显减少术后皮下积液的产生,促进伤口愈合,不良反应少。

探讨哈尔滨市南岗区甲状腺癌的发病率及其变化趋势,旨在为甲状腺癌的防治提供科学依据。

甲状腺癌发病数据来源于1992—2013年间哈尔滨市南岗区基于全人群户籍的肿瘤登记系统,人口数据辖区的公安户籍系统。计算甲状腺癌的粗发病率、中国人口标化发病率(ASIRC)、世界人口标化发病率(ASIRW),发病时间变化趋势分析采用Joinpoint回归分析,计算年度变化百分比(APC)和平均年度变化百分比(AAPC)。

1992—2013年,哈尔滨市南岗区甲状腺癌平均发病率为5.09/10万,其中男性发病率为2.56/10万,女性发病率为7.64/10万。男性最高发病年龄在45~49岁间,发病率为5.49/10万;女性最高发病年龄在50~54岁间,发病率为17.33/10万。发病率AAPC为12.6%(t=3.9, P < 0.01),女性AAPC为11.7%(t=5.1, P < 0.01),男性AAPC为13.8%(t=6.4, P < 0.01)。

甲状腺癌的发病率不断增加,特别是2008年后呈现快速上升势态,因此寻找甲状腺癌病因,避免过度诊疗是甲状腺癌的防治方向。

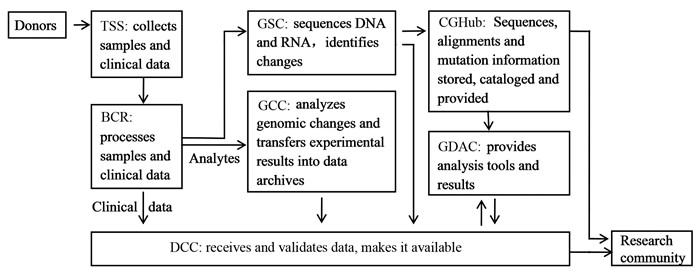

癌症多是由DNA变异引起的细胞恶性增生,在基因组水平上研究这些变异及变异间相互作用引起的癌变分子机制,将有助于提高我们对癌症的预防、诊断及治疗能力。基于此,美国国家癌症研究所(NCI)和国家人类基因组研究所(NHGRI)联合发起了癌症基因组图集计划(TCGA),获得了海量数据。这些数据加速了人们对癌变分子机制的认识,为精准治疗和个性化治疗奠定了坚实的基础。此计划完成后国内鲜有对其详实的介绍,本文将对该基因组数据的产生、数据的类型、数据的获取与应用等进行描述,促进这些数据运用于癌症的预防、早期诊断和治疗中。

蛋白质组学是应用多种技术手段来研究蛋白质组的一门新兴学科,它能鉴定干细胞分化中的各种信号转导复合物和通路。首先采用多种方式来获得足够的蛋白质组分析所需的肿瘤干细胞;其次采用亚细胞分离技术作为蛋白质组学分析的工具;进一步采用蛋白质组学方法鉴定肿瘤干细胞特异性蛋白;最后采用蛋白质组学方法搜索到新的治疗靶。新的干细胞培养技术和最新水平质谱分析使肿瘤干细胞研究进入了一个崭新阶段。因此应用蛋白质组学方法可以有效地阐明哪些通路参与调节肿瘤干细胞活化等多种分子进程,进一步鉴别和寻找单个分子作为生物标志物或治疗靶。

恶性肿瘤患者普遍存在高凝状态,尤其是晚期患者。而高凝状态与恶性肿瘤的增殖、血管生成和转移密切相关,从而形成恶性循环,最终可导致血栓的形成。因此,了解恶性肿瘤高凝状态的发病机制,对改善恶性肿瘤患者的生存和预后有着重要意义。本文主要就恶性肿瘤高凝状态的中西医发病机制作一简要综述。

结直肠癌是最常见的恶性肿瘤之一,发病率呈逐年上升趋势。肠道是人体内微生物定植量最高的器官,肠道菌群失衡在结直肠癌的发生发展中发挥了重要作用。肠道细菌生物膜(bacterial biofilm, BF)是由多种肠道细菌有组织生长形成的聚集体。生物膜的形成大大增加了肠道细菌对抗生素等杀菌剂和宿主免疫防御的抵抗力。最新的观点认为在肠道菌群诱导结直肠上皮细胞发生癌变的过程中,细菌生物膜的形成是一项至关重要的中间环节。本文结合最近国内外的研究现状对细菌生物膜促进肠道上皮细胞发生致癌转化作一简要综述。