Early and Accurate Prediction of Postoperative Recurrence and Metastasis in Stage Ⅲ B Gastric Cancer Patients by Combination of CEA, PAK5 and Circulating Tumor Cells

-

摘要:目的

探讨CEA、PAK5联合循环肿瘤细胞(CTC)对ⅢB期胃癌患者术后复发转移的早期精准预测作用。

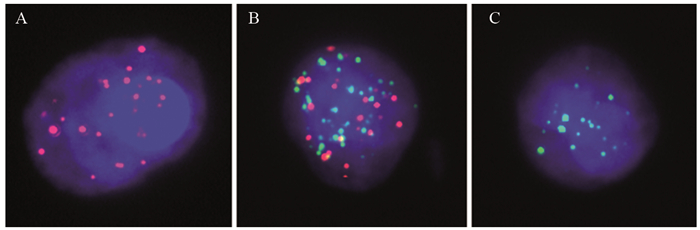

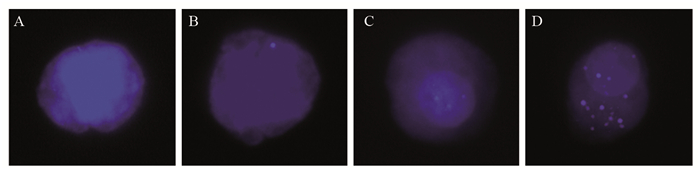

方法ELISA法、多重RNA/DNA原位分析法,对150例ⅢB期胃癌术后患者进行外周静脉血动态检测癌胚抗原(CEA)、PAK5、CTC及同时期影像学CT检查。对照组50例,实验组100例。实验组按CEA水平增高情况分为:CEA进行性增高组(实验A组, n=50)和无规律增高组(实验B组, n=50)。

结果单因素检测结果显示:CEA:按生物学进展时间(T2):实验A组3~24月,中位时间13月; 实验B组4~32月,中位时间为22月。按影像进展时间(T3):实验A组39例(78%)进展,出现时间5~8月,中位时间6.2月; 实验B组12例(24%)进展,出现时间4~15月,中位时间10.6月。51例影像学确诊进展的患者,T2时刻PAK5中表达范围为13.6%~83%,T3时刻PAK5高表达范围为37.8%~100%。CTC检测结果显示:当混合型+间质型/总细胞数比值> 30%时可预测生物学进展,混合型和间质型之和/总单细胞数比值> 50%和(或)间质型细胞数≥1可预测影像学CT进展。联合检测多因素结果显示:实验A组影像学进展39例患者CEA、PAK5、CTC阳性表达三者之间一致性在生物学进展时刻为82%;影像CT进展时刻为94%。

结论联合检测CEA、PAK5、CTC可作为早期预测ⅢB期胃癌术后复发转移的生物学指标。

Abstract:ObjectiveTo investigate the early and accurate prediction of recurrence and metastasis of stage ⅢB gastric cancer by CEA, PAK5 combined with CTC.

MethodsELISA and multiple RNA/DNA in situ analysis were used to detect CEA, PAK5, CTC and imaging CT at the same time in 150 patients with stage ⅢB gastric cancer. Patients were divided into CEA progressive increase group (group A, n=50), CEA irregular increase group (group B, n=50) and control group (n=50).

ResultsCEA: the median time of biological progress (T2) in the group A was 13(3-24) months, and that of the group B was 22(4-32) months; 39(78%) cases in group A had image progression and the median occurrence time of image progression (T3) was 6.2(5-8) months, and those were 12(24%) cases and 10.6(4-15) months in group B. The medium expression range of PAK5 at T2 was 13.6%-83% and the high expression range of PAK5 at T3 was 37.8%-100% in 51 patients with image progression. CTC test showed that the ratio of mixed type + interstitial type/total cell number > 30% could predict the biological progress time, and the ratio of mixed type + interstitial type/total single cell number > 50% and (or) interstitial-type cell number ≥1 could predict the imaging CT progression. In 39 patients with image progression in group A, the consistency of positive expression of CEA, PAK5 and CTC was 82% at biological progression time and 94% at image CT progression time.

ConclusionCombined detection of CEA, PAK5 and CTC could early predict the recurrence and metastasis of stage Ⅲ B gastric cancer.

-

Key words:

- P21-activated kinase(PAK) /

- CTC /

- Gastric cancer /

- Recurrence and metastasis

-

0 引言

根治性前列腺切除术(radical prostatectomy, RP)是局限性前列腺癌的标准治疗方案,其良好的临床疗效得到学界公认并已成为包括美国、欧洲和中国在内的各大指南推荐的一线治疗方案[1-3]。而尿失禁是RP术后常见的不良反应,严重影响患者术后的生活质量并且降低了患者接受下一阶段治疗的意愿[4]。据报道,RP术后尿失禁(post-prostatectomy incontinence, PPI)的发生率为2%~87%,差异较大的原因主要是各医疗中心对PPI的定义不同,然而,完全性PPI或经常性漏尿等严重尿失禁的发生率约为8.4%[5-6]。值得注意的是PPI的出现与术后时间高度相关,术后早期PPI十分常见,只是程度不同,然而随着时间的延长,术后一年左右恢复控尿的患者可以达到90%以上[6]。因此,通常情况下建议轻度和中度PPI患者应等到至少术后一年再进行有创治疗,这样可以充分了解患者自身控尿功能的恢复程度[4]。

男性控尿功能的维持主要与膀胱功能和尿道括约肌系统有关,而后者又可分为近端和远端尿道括约肌。近端尿道括约肌包括膀胱颈/尿道内括约肌(internal urethral sphincter, IUS)、前列腺、后尿道和精阜,而在RP时它们将会被整体移除。远端尿道括约肌包括尿道外括约肌(external urethral sphincter, EUS)、尿道前列腺膜部及支持盆底的肌肉和筋膜组织,将成为RP术后患者维持控尿的主要因素[7]。因此,RP术中精细解剖前列腺及其周围组织,保护远端尿道括约肌系统及其支配神经和支持组织是降低PPI的关键所在[8]。其他与PPI相关的因素还包括患者的年龄、身体状况、合并疾病、术前尿失禁评分、尿道括约肌功能等[6]。

根据发生尿失禁程度的不同,目前的治疗策略主要有保守治疗如吸水产品和阴茎夹、行为治疗如盆底功能锻炼和生物反馈电刺激、药物治疗、尿道填充剂注射、男性吊带术以及人工尿道括约肌等[9-10]。在接受任何治疗之前,需要对患者进行全面评估,包括病史采集、体格检查、评分量表、排尿日记等。此外,对于那些需要接受有创治疗的患者,术前应进行膀胱镜检查和尿动力学检查。本文综述了前列腺癌根治术后尿失禁的治疗现状,总结了不同治疗方案的适用范围及优缺点,并对未来新的治疗方案进行了展望。

1 保守治疗

1.1 吸水产品

通常来说,轻度PPI可以使用纸尿片或护理垫,而较严重的患者则需要使用成人尿不湿或纸尿裤,并酌情增加额外的吸水产品。目前市面上的成人吸水产品吸水效能均较好,研究发现从长期使用效果上看,成人纸尿裤或尿不湿在效费比上优于纸尿片或护理垫[9]。对PPI患者来说,纸尿片或纸尿裤的使用频率因人而异,但是,即便对只需要每日更换一次的患者来说也是让人烦恼的,极大降低患者的满意度。此外,长期频繁使用吸水产品将会导致皮炎,尤其是会阴部位的皮肤。因此,根据患者尿失禁严重程度的不同,应该合理选择最佳的吸水产品及更换频率,同时做好会阴部皮肤护理。

1.2 夹闭疗法

夹闭疗法可以单独使用或联合吸水产品使用,且联合使用夹闭疗法和吸水产品可以有效降低更换纸尿片或纸尿裤的频率。阴茎夹是目前使用最广泛的一类产品,当患者熟练掌握其使用方法后能够有效降低PPI的发生。患者使用该产品的满意度与其接受阴茎夹闭不适感的忍耐度有关。此外,即便此时无需排尿,患者仍需要每两小时松开一次以保持血液循环。尽管阴茎夹设计原理简单,使用效果好,但是还是有部分患者会出现并发症,因此仍需要掌握其适应证。

1.3 导尿管

患有严重或完全性尿失禁的PPI患者应考虑使用导尿管或引流管以达到完全控制尿失禁的目的,尤其是当吸水产品更换频率过高或经济上难以承受的时候。阴茎套导尿管是其中具有代表性的产品,几乎适用于任何程度的尿失禁,而且其疗效也优于传统的导尿管,传统的导尿管在长期使用后会引起膀胱炎等刺激症状。阴茎套导尿管并不适用于阴茎短小、会阴部皮肤缺损、尿道狭窄以及无法熟练操作的PPI患者。而合适的患者使用阴茎套导尿管后,患者的满意度均较使用吸水产品时显著提高。此外,选择合适大小的产品对于成功治疗PPI具有决定性的作用。

由于PPI患者可能还同时患有因吻合口反复瘢痕狭窄而引起的膀胱颈不稳定的疾病,因此对于以上各种治疗方案均无效的患者,尿道导管排尿套装是较为理想的选择。而耻骨上导尿管并不适用于因持续性漏尿而引起的膀胱颈开放一类的严重尿失禁患者,对于这类患者需要在手术解除尿道狭窄或膀胱颈开放的问题后,再考虑接受其他的治疗方案,如人工尿道括约肌。

2 行为疗法

2.1 盆底肌肉训练

盆底肌肉训练(pelvic floor muscle therapy, PFMT)是指通过锻炼的方式增强盆底肌肉群的收缩力并同时降低对膀胱逼尿肌的反射抑制作用从而降低尿失禁的发生[11]。PFMT的治疗效果高度依赖于治疗师制订的个性化方案、是否使用生物反馈同步治疗、开始训练的时间(术前/术后)、训练持续的时间及频率,而对PFMT疗效的评价则可以通过体格检查或使用生物反馈仪器的检查[11]。一项荟萃分析总结了分别于RP治疗前后开始进行PFMT,结果发现两组的控尿能力在术后1、3、6和12月的时间点上均没有差异[12]。而另一项随机对照临床研究发现在118例接受开放RP手术的前列腺癌患者中,术前4周开始PFMT患者组的控尿能力在术后1月和3月两个时间点上要显著优于仅从术后开始PFMT的患者组[13]。

2.2 电刺激疗法

电刺激(electrical stimulation, ES)治疗的原理是通过电流脉冲激活盆底肌肉的运动纤维以提高肌肉的收缩力从而降低尿失禁的发生。根据使用方法的不同,可以分为穿皮神经电刺激(transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS)、经皮神经电刺激(percutaneous electrical nerve stimulation, PENS)、肛门电刺激(anal stimulation, AS)和电磁疗法(electromagnetic therapy, ET)。PENS的表面电极可以放置于不同位置:肛周、耻骨上、阴茎背部或大腿根部。不同患者的ES治疗方案主要依据以下因素:电流强度、脉冲宽度和持续时间、电流频率、脉冲形状、单次治疗时间及总疗程、工作/休息比率、尿失禁类型和电刺激类型。肛门或肛周直接ES的原理是刺激阴部神经电冲动从而引起盆底肌肉的收缩,该方案适用于盆底功能完善的患者。体外磁力支配治疗(extracorporeal magnetic innervation, ExMI)是一种新的治疗方案,无需植入表面电极或探针而是利用磁力达到刺激盆底肌肉收缩的目的[14]。

2.3 生活方式调整

生活和行为方式的调整包括食物和水摄入的管理以及减重,上述两者均被证明可以显著降低日常尿液的漏出[15]。此外,患者需要接受专业指导,避免或减少咖啡因的摄入,并自我观察对酸味和辛辣食物的反应,避免引起膀胱刺激的发生。体重超标除了影响尿液漏出的量,还被发现与接受尿失禁手术后效果不佳有关[16]。对患者并发症的综合管理同样有助于控尿功能的恢复,例如对糖尿病患者进行严格饮食控制并加强锻炼,而调整利尿剂的使用时间也有助于减少夜间遗尿的发生。

2.4 预期管理/观察等待

尽管有资料显示接受机器人辅助RP治疗后患者的控尿功能在术后6月时趋于稳定,但是仍有10%~15%的患者直到术后24月仍会出现控尿能力的改善[4, 7]。因此,对于轻度/中度PPI患者,术后一年内需谨慎考虑采取有创尿失禁治疗,应给予患者充分的时间等待控尿功能的自我恢复。而对于症状轻微的尿失禁患者,可以考虑PFMT联合最大限度生活方式调整的治疗。当然,在治疗过程中的任意时间点,如果患者出现了症状加重或者过于焦虑的情况,可以考虑更换下一步的治疗方案或者有创治疗。

3 药物治疗

目前药物治疗并不是PPI的主要治疗方案之一,尤其是对于那些中度尿失禁以上的患者。但是临床上仍然有一些药物过去曾经或现在正在使用中。

3.1 α-肾上腺素受体激动剂

α-肾上腺素受体激动剂通过刺激尿道平滑肌α受体以及躯体运动神经元从而增加尿道阻力而达到治疗PPI的目的。其中麻黄碱(ephedrine)、苯丙醇胺(phenylpropanolamine)和米多君(midodrine)在很长一段时间以内均被用于压力性尿失禁(stress urinary incontinence, SUI)的治疗,其中有一些研究获得不错的结果。但是,麻黄碱由于其严重的心脏不良反应而未被批准用于尿失禁的治疗[17]。同样苯丙醇胺由于增加出血性中风的风险同样被禁止用于治疗尿失禁。而米多君已获得FDA批准用于治疗体位性低血压,但是近年来无其治疗PPI的研究报道。

3.2 β2-肾上腺素受体激动剂

盐酸克伦特罗是一种用于治疗拟交感神经胺呼吸系统疾病患者发生的充血和支气管扩张的药物[18]。目前有两项研究评估其治疗男性尿失禁的效果,但是尚无临床随机对照研究的开展[19-20]。此外,FDA尚未批准该药物的其他适应证。

3.3 血清素–去甲肾上腺素再摄取抑制剂类

度洛西汀是一种选择性5-羟色胺(5-HT)和去甲肾上腺素(NE)再摄取抑制剂,它通过增强尿道括约肌的收缩来减轻压力性尿失禁的发生。该药物通过抑制脊髓Onuf’s核团内5-HT和NE在突触前的再摄取,引起突触后受体刺激的增加,从而提高尿道外括约肌收缩力。在一项研究中报道了使用度洛西汀治疗94例RP后尿失禁的患者,结果发现患者的症状得到显著改善,但是有65%的患者由于药物的不良反应或者治疗无效而停药[21]。此外,FDA批准度洛西汀用于治疗严重抑郁症、焦虑症、神经纤维疼痛和纤维肌痛,并未批准用于临床治疗压力性尿失禁。

4 尿道填充剂

尿道填充剂注射是治疗男性SUI的一种微创治疗方案。该方案来源于治疗女性固有括约肌缺陷(intrinsic sphincter deficiency, ISD)而导致的SUI,基本原理是通过注射填充物使尿道闭合功能提高。目前研究的目标是探寻最佳的注射材质,即具有耐久性、有效性、易用性和安全性的特性。聚四氟乙烯(Teflon)是其中应用较广泛的一类,但是由于其颗粒较小,在被机体吸收后容易转移至周围淋巴结、肺部和脑部,最终被终止上市,而该事件的经验也被用于之后填充剂的研发和生产。目前临床应用最广泛的填充剂是牛胶原,曾经是FDA批准的尿道注射材料的金标准[22]。而合成材料中较常见的有聚二甲基硅氧烷、碳涂层氧化锆珠和羧甲基纤维素中的羟磷灰石球载体。此外,基于对合成材料在体内长期保留后的各种潜在风险,人们想到了使用自体来源的材料作为填充剂的来源。因而,自体脂肪填充成为了研究的目标,尽管在安全性上已经证明了该方案的可靠,但研究结果却发现尿失禁功能的改善不尽如人意[6]。

5 男性吊带

过去数十年以来,人工尿道括约肌(artificial urinary sphincter, AUS)一直都是RP术后完全性或持续性尿失禁治疗的金标准[8]。1960年第一次报道了使用男性吊带治疗PPI,但是由于临床数据不足、成功率较低、并发症较多等原因,导致很长一段时间男性吊带在临床上并未得到广泛应用。这种情况直至1990年因为新的男性吊带材料和植入技术的出现而有了很大的改观[23]。目前在临床应用的男性吊带主要分为两种类型:可调式和固定式吊带系统,其适应证和禁忌证见表 1。

表 1 前列腺癌根治术后尿失禁男性吊带术治疗的适应证和禁忌证Table 1 Indications and contraindications for male sling of post-prostatectomy urinary incontinence

近年来,相较于AUS,男性吊带系统得到越来越多的普及,主要是因为新的吊带系统具有良好的疗效以及较低的并发症。此外,患者要求接受微创治疗以及不改变自身控尿机能的意愿是这一趋势的主要推动力。目前指南的推荐中并没有明确AUS或男性吊带孰优孰劣,因而在临床实际操作中,应根据患者的尿失禁程度、个人意愿并在疗效和并发症的权衡中作出个体化的选择。

5.1 可调式吊带系统

可调式吊带系统可经耻骨后或经闭孔内肌途径,放置于尿道下方和球海绵体肌之间,其最大的特点是植入后可根据需要进行张力调节。目前临床上最常见的几种产品分别为“Argus classic or T”、“ATOMS”和“Remeex”。尽管这几种产品的疗效类似,但是并发症和调节机制存在一定差别。吊带腐蚀通常与吊带压迫尿道的程度和是否合并感染有关,而患者术后需急诊处理的常见并发症是尿道梗阻,尿道疼痛较常见但是大部分都会逐渐消失,约5%的患者会出现术后持续疼痛。

5.1.1 Argus classic/T系统

Argus classic/T系统主要由不透射线缓冲系统以及用来轻柔压迫尿道的硅胶垫组成。两个硅胶臂由多个锥形元件连接至硅胶垫,从而允许调整硅胶垫圈在锥形元件上的位置进而获得理想的张力。推荐术后进行尿道压力测定,通常来说比较理想的结果是术后获得10 cm水柱压力的增加。该吊带可以经耻骨后(Argus classic)或经闭孔内肌(Argus T)途径放置,无论哪种方式,当需要进行调整时均需要在麻醉的状态下切开原切口来增加或者减少硅胶垫的张力。有报道48例轻度-中度PPI患者在接受Argus classic吊带手术后,平均45月的随访时间内有66%的患者控尿功能得到恢复[24]。另一项研究报道了101例中度-重度PPI患者,平均随访26月内有79.2%恢复了控尿功能[25]。还有一项回顾性研究发现95例中度PPI患者术后完全缓解率达到72%,约三分之一的患者需要在术后进行张力调整。文献报道术中常见并发症为膀胱损伤,发生率约10%,而且通常不需要进行修复[26]。两种吊带系统之间疗效没有差异,但是Argus T术后疼痛的发生率相对较高[27]。

5.1.2 ATOMS系统

ATOMS系统主要由单纤维聚丙烯四点固定吊带及可调节模块组成,经闭孔内肌穿过后固定于后尿道下方,通过可调节模块控制压迫尿道的张力。一项研究入组了38例PPI患者,平均随访时间为16.9月,接受ATOMS系统治疗后完全缓解率达60.5%,部分缓解率为23.7%[28]。另一项研究评价了99例患者,平均随访时间为17.8月,完全缓解率为63%[29]。常见术后并发症为尿道疼痛、感染、尿潴留和尿道腐蚀。

5.1.3 Remeex系统

Remeex系统主要由连接到两根单纤维上的吊带以及位于耻骨上的一个可调节部件组成,吊带经耻骨上途径放置于后尿道下方,可调节部件在后期可以拆除。90%的患者在术后需要接受张力调节,其中84%的患者在术后1~4月时需要接受第二次调节,33%的患者需要接受三次或以上的调节。常见的术中并发症是膀胱损伤,发生率约为10%[30],术后并发症主要是一过性尿道不适感或疼痛、感染及尿道腐蚀。

5.2 固定式吊带系统

固定式吊带系统通常可以分为两类:后尿道吊带和固定压迫式吊带。其作用机制并不完全明晰,研究表明后尿道吊带的作用机制可能与纠正后尿道的不稳定、增加功能性尿道的长度以及静脉封闭作用有关[10]。而固定压迫式吊带则与尿道压迫所引起的尿道阻力增加和角度改变有关。

5.2.1 后尿道吊带

目前应用最广泛的后尿道吊带是美国AdVance吊带系统,它由聚丙烯吊带组成,经闭孔内肌途径放置于尿道膜部下方。文献报道AdVance吊带的治愈率为9%~63%,中位随访时间为40月,其中的差别来自于对疗效评价的差异[31]。一项多中心研究入组了156例患者,有效率达到53%(0片纸尿片),缓解率达到77%(降低每日纸尿片使用50%以上)[32]。另一项研究入组了30例患者,有效率为60%,缓解率为73%[31]。

该方案治疗的有效率与尿失禁的严重程度以及患者功能性尿道括约肌长度显著相关。手术解除尿道梗阻或膀胱尿道吻合口狭窄可以显著提高该吊带治疗的有效率,而既往手术治疗或放疗会降低该方案的有效率。常见的术后并发症为尿潴留和感染。

5.2.2 固定压迫式吊带

固定压迫式吊带包含两种类型:骨锚式吊带和非骨锚式吊带。骨锚式吊带中目前应用最广泛的是美国InVance吊带系统,它由含硅胶涂层聚酯吊带组成,经会阴尿道途径放置于尿道球部下方从而压迫后尿道。InVance吊带由钛合金螺丝将吊带的两侧臂固定于耻骨下方。有文献报道中度-重度PPI患者完全有效率为36%~65%,缓解率为10%~40%。术后不良反应主要为尿道周围疼痛、尿潴留、感染和骨锚松动[33]。非骨锚式吊带中目前应用较广泛的主要有“Virtue”、“TOMS”和“Gynemesh PS”三类。上述三种吊带均是经闭孔内肌途径放置于球海绵体肌和后尿道之间。Virtue吊带由四个支臂组成,分别为两个闭孔内肌支臂和两个耻骨支臂。一项研究入组了98例轻度-中度PPI患者,平均随访时间1年,治愈率为15%,缓解率为41.9%[34]。术后并发症主要为尿道感染和尿道腐蚀。TOMS吊带由两个闭孔内肌支臂组成,植入方式可以为由内到外或由外到内。文献报道术后1年的有效率为32.5%,2年为47.6%[35]。术后常见并发症为血尿、感染、尿潴留、尿道疼痛等。Gynemesh PS吊带是一种由内到外放置的压迫式吊带。一项报道入组了173例患者,平均随访时间24月,有效率为49%,缓解率为35%,失败率为16%[23]。患者既往有放疗病史,尿道梗阻或膀胱尿道吻合口狭窄将显著降低该方案治疗的有效率。术后常见并发症为尿潴留、尿道出血、尿道疼痛和感染。

6 人工尿道括约肌

AUS仍是目前治疗严重PPI的金标准,它由三部分组成:可充气窄口袖套、水压气球和控制单元包括电动水泵、储水囊和开关。然而,由于其价格较高、并发症较多且需要患者具有足够的能力进行开关操作,故AUS并不适用于所有患者。

上述所有方案中AUS治疗的有效率最高,完全缓解率可以达到80%以上,而且一项研究报道了接受了AUS治疗4年后有效率仍可以达到59%,证明其远期有效率依然可靠[36]。尽管如此,其并发症也并不少见,例如感染、尿道腐蚀、尿道坏死,因而,有26%的患者需要接受二次手术[36]。此外,植入的设备中包括电动水泵和开关在内的部件也容易损坏,而且随着时间的延长损坏率会逐渐增高,术后5、10和15年时设备损坏的概率为25%、43%和59%,中位设备完好率约7.5年[37]。

研究人员为了进一步提高AUS治疗的有效率,提出了多种改良的方案。对于严重或完全性PPI患者,通过串联两个充气袖套放置于后尿道可以提高对尿道的压迫并降低漏尿率。目前文献报道不多,总体有效率较好,75%的患者在术后1年随访时完全恢复了控尿[38]。

对于吊带术后治疗失败的患者,采用AUS进行挽救性治疗同样可以取得较好的疗效(见表 1)。一项研究比较了挽救性AUS与第二次吊带补救的疗效,结果发现55%的患者在第二次吊带术后无效,而仅6%的挽救性AUS患者治疗失败,证明对于那些吊带术后治疗失败的患者,挽救性AUS治疗是一项可靠的治疗方案[16]。

7 展望和总结

干细胞治疗是进入二十一世纪以来生物医疗的一个重要突破,干细胞由于具有自我更新、定向分化以及分泌细胞因子从而促进机体再生的能力,在实验室以及临床实验中均取得了令人振奋的结果[39]。我们注意到许多患者在接受了RP治疗后由于尿道括约肌的损伤导致尿失禁的发生,还有一部分患者患有固有括约肌缺陷,因而导致单纯压迫后尿道的治疗方案失败率较高[5]。有研究利用成年大鼠的骨髓间充质干细胞以及干细胞分泌的细胞因子成功提高了尿失禁大鼠的漏尿点压力,而且,观察到大鼠尿道括约肌内弹力蛋白和神经肌肉接头的恢复,这些结果为后续临床研究的开展提供了可靠的实验数据支持[40-41]。一项临床研究将脂肪干细胞注射到11例PPI患者的尿道括约肌中,术后1年随访时有8例患者控尿能力显著提高[42]。上述结果均说明干细胞注射治疗是一种有前景的PPI治疗方案。

随着前列腺癌筛查在世界范围内的普及,越来越多的前列腺癌患者得以被早期发现,因而,对生活质量有更高要求的年轻患者的增多使RP术后尿失禁治疗的需求同步提高[6]。对于轻度的PPI患者,PFMT或者药物治疗应成为首选方案,但是,如果保守治疗超过12月无效后,就需要考虑采用手术干预。在欧美国家AUS是严重PPI患者的首选方案,这是由于无论患者是否患有ISD或者有既往放疗史,其均具有较高的近期和远期有效率。尽管如此,男性吊带术也逐渐被越来越多的医疗中心采用,其有效率正在逐渐接近AUS,而且所花费用也更少,对于轻度-中度的PPI患者更为适用。未来我们需要开展更多的临床和实验室研究,对比不同治疗方案的优缺点,并且继续开发新的治疗技术来进一步提高RP术后PPI患者的治疗效果。

Competing interests: The authors declare that they have no competing interests.作者贡献史健:论文设计、数据审核及论文撰写袁梦:文献查询和数据录入 -

表 1 实验组CTC变化与ⅢB期胃癌术后患者肿瘤进展的关系

Table 1 Relation between CTC change and tumor progression in patients with stage ⅢB gastric cancer after operation

表 2 PAK5表达与ⅢB期胃癌术后患者复发进展的关系

Table 2 Relation between PAK5 expression and tumor progression in patients with stage ⅢB gastric cancer after operation

-

[1] Chen W, Zheng R, Baade PD, et al. Cancer statistics in China, 2015[J]. CA Cancer J Clin, 2016, 66(2): 115-132. doi: 10.3322/caac.21338

[2] 何琪杨.肿瘤异质性与抗肿瘤靶向药物的耐药性[J].药学学报, 2016, 51(2): 197-201. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=yxxb201602006 He QY. Tumor heterogeneity and drug resistance of targeted antitumor agents[J]. Yao Xue Xue Bao, 2016, 51(2): 197-201. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=yxxb201602006

[3] 刘中娟, 张瑞丽, 刘娟娟, 等.多种血清肿瘤标志物联合检测对胃癌辅助诊断的研究[J].标记免疫分析与临床, 2016, 23(1): 1-4. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=bjmyfxylc201601001 Liu ZJ, Zhang RL, Liu JJ, et al. Combined detection of multiple tumor markers in assistance diagnosis of gastric cancer[J]. Biao Ji Mian Yi Fen Xi Yu Lin Chuang, 2016, 23(1): 1-4. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=bjmyfxylc201601001

[4] Yu M, Bardia A, Aceto N, et al. Cancer therapy. Ex vivo culture of circulating breast tumor cells for individualized testing of drug susceptibility[J]. Science, 2014, 345(6193): 216-220. doi: 10.1126/science.1253533

[5] Yauch RL, Januario T, Eberhard DA, et al. Epithelial versus Mesenchymal Phenotype Determines In vitro Sensitivity and Predicts Clinical Activity of Erlotinib in Lung Cancer Patients[J]. Clin Cancer Res, 2005, 11(24 Pt 1): 8686-8698. http://europepmc.org/abstract/MED/16361555

[6] Nel I, Baba HA, Ertle J, et al. Schlaak and Andreas-Claudius Hoffmann. Individual Profiling of Circulating Tumor Cell Composition and Therapeutic Outcome in Patients with Hepatocellular Carcinoma[J]. Transl Oncol, 2013, 6(4): 420-428. doi: 10.1593/tlo.13271

[7] Ye DZ, Field J. PAK signaling in cancer[J]. Cell Logist, 2012, 2(2): 105-116.

[8] Coleman N, Kissil J. Recent advances in the development of p21-activated kinase inhibitors[J]. Cell Logist, 2012, 2(2): 132-135. doi: 10.4161/cl.21667

[9] Gu J, Li K, Li M, et al. A role for p21-activated kinase 7 in the development of gastric cancer[J]. FEBS J, 2013, 280(1): 46-55. doi: 10.1111/febs.12048

[10] Köhler T, Schill C, Deininger MW, et al. High Bad and Bax mRNA expression correlate with negative outcome in acute myeloid leukemia (AML)[J]. Leukemia, 2002, 16(1): 22-29. doi: 10.1038/sj.leu.2402340

[11] Radu M, Semenova G, Kosoff R, et al. Pak signaling in the development and progression of cancer[J]. Nat Rev Cancer, 2014, 14(1): 13-25. doi: 10.1038/nrc3645

[12] Giroux V, Iovanna J, Dagorn JC. Probing the human kinome for kinases involved in pancreatic cancer cell survival and gemcitabine resistance[J]. FASEB J, 2006, 20(12): 1982-1991. doi: 10.1096/fj.06-6239com

[13] Gong W, An Z, Wang Y, et al. P21-activated kinase 5 is overexpressed during colorectal cancer progression and regulates colorectal carcinoma cell adhesion and migration[J]. Int J Cancer, 2009, 125(3): 548-555. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=5fa8e04aa33f038840f2b13bffcdc14a

[14] Wang X, Gong W, Qing H, et al. p21-activated kinase 5 inhibits camptothecin-induced apoptosis in colorectal carcinoma cells[J]. Tumor Biol, 2010, 31(6): 575-582. doi: 10.1007/s13277-010-0071-3

[15] Liu Y, Ling Y, Qi Q, et al. Prognostic value of circulating tumor cells in advanced gastric cancer patients receiving chemotherapy[J]. Mol Clin Oncol, 2017, 6(2): 235-242. http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC5351706/

[16] 高德海.胃癌循环肿瘤细胞的研究进展[J].国际外科学杂志, 2018, 45(4): 272-279. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=gwyx-wkxfc201804014 Gao DH. Research progress of gastric cancer circulating tumor cells[J]. Guo Ji Wai Ke Xue Za Zhi, 2018, 45(4): 272-279. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=gwyx-wkxfc201804014

-

期刊类型引用(27)

1. 盛国楼,张林玲,黄培艳,杭永付. 戈舍瑞林联合比卡鲁胺用于前列腺癌术后的疗效及安全性的Meta分析. 中国医院用药评价与分析. 2025(04): 453-457 .  百度学术

百度学术

2. 汤爱玲,许蕾,陈瑶,刘建. 前列腺癌根治术患者术前盆底肌锻炼证据总结. 国际护理学杂志. 2025(06): 1020-1025 .  百度学术

百度学术

3. 徐林,申祝,王瑞,孙萍,张自庚,姜毅. 益气温阳法治疗前列腺癌根治术后尿失禁医案举隅. 中国民族民间医药. 2025(09): 107-109 .  百度学术

百度学术

4. 秦悦,寇一平,杨超,张海芳. 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂与比卡鲁胺片联合前列腺癌根治术对高危前列腺癌患者的疗效分析. 实用癌症杂志. 2024(02): 296-299 .  百度学术

百度学术

5. 高雪,崔颖,刘志飞. 前列腺癌根治术后尿失禁患者的焦虑抑郁状况及其与社会支持的关系. 国际精神病学杂志. 2024(02): 613-616 .  百度学术

百度学术

6. 张银,陈慧,张小青,李萍,钱丽萍,庄君龙. 基于Web of Science数据库的前列腺癌根治术后尿失禁相关研究的可视化分析. 实用临床医药杂志. 2024(10): 17-23 .  百度学术

百度学术

7. 汪雪萍,潘剑,倪利萍,邬凌峰,谢文华,陈斌. 温针灸联合盆底肌训练、阴部神经电刺激治疗根治性前列腺切除术后尿失禁临床研究. 新中医. 2024(12): 124-130 .  百度学术

百度学术

8. 孙娜,顾艳荭,李玉梅,史朝亮,朱玲敏. 前列腺癌病人术后尿失禁康复训练的最佳证据总结. 全科护理. 2024(22): 4175-4179 .  百度学术

百度学术

9. 周敏,张静,何亚男,谢小丽,牟妍瞳,王夏韵,罗靖茹. 基于正强化理论的全程管理对前列腺癌手术患者预后的影响. 实用医院临床杂志. 2023(01): 75-79 .  百度学术

百度学术

10. 陈婷,柳春波,徐倩,施春娜,孙凯丽,胡圆圆,周红娣. 前列腺癌术后尿失禁患者"互联网+护理服务"认知及需求的质性研究. 中华现代护理杂志. 2023(04): 467-471 .  百度学术

百度学术

11. 方乾元,徐敏,祁凌艺,郁超,梁世杰,陶菁,何晓锋,赵友康,尹仁武,陈凯旻. 基于中医经络理论电生理技术联合腕踝针治疗前列腺癌术后的临床研究. 中国性科学. 2023(04): 97-102 .  百度学术

百度学术

12. 赵金冰,邓婷婷,石利平,王勋国,彭慧. 膀胱训练联合生物反馈电刺激改善前列腺癌根治术后患者控尿功能和生活质量的临床研究. 现代生物医学进展. 2023(09): 1702-1705+1720 .  百度学术

百度学术

13. 倪凤慧,陶飞雪,贾婵娟. PRIDE联合盆底肌强化运动对前列腺切除术后患者尿失禁和生活质量的影响. 中国医药导报. 2023(18): 160-163 .  百度学术

百度学术

14. 刘二琳,滕冲,陆加慧. 心理干预结合快速康复外科护理在前列腺癌患者中的应用效果. 中西医结合护理(中英文). 2023(05): 41-44 .  百度学术

百度学术

15. 雷宝玉,赵波,赵宇峰,李岗,崔晋生. 腹腔镜下前列腺癌根治术治疗老年前列腺癌疗效及术后尿控相关因素. 中国老年学杂志. 2023(17): 4121-4125 .  百度学术

百度学术

16. 吕萍,潘月芬,郑琳琳,郑洪桃,徐菊玲. 失能老人合并尿失禁的研究进展. 黑龙江医学. 2023(19): 2424-2427 .  百度学术

百度学术

17. 汤爱玲,许方蕾. 腹腔镜前列腺癌根治术患者出院准备度预警模型的构建. 实用临床医药杂志. 2023(20): 16-20+25 .  百度学术

百度学术

18. 王琼,阎淑芹,郭丽娜,王玲,付冉冉,柴彦彦. 个案管理模式对行腹腔镜下前列腺癌根治术病人尿控能力及自我护理能力的影响. 循证护理. 2022(10): 1403-1406 .  百度学术

百度学术

19. 王忠,王建文,邵魁卿,李奇,丁家森,陈豪特,高瞻. 高瞻教授治疗前列腺癌根治术后尿失禁经验. 中国医药导报. 2022(18): 114-118 .  百度学术

百度学术

20. 廖云莉,戚俊杰. 早期盆底肌锻炼、膀胱训练联合普拉提应用于前列腺癌根治术后患者的效果. 名医. 2022(07): 51-53 .  百度学术

百度学术

21. 刘银科,黄微. 不同中医护理技术在前列腺增生术后尿失禁中应用的效果对比. 基层医学论坛. 2022(24): 108-110 .  百度学术

百度学术

22. 陆琴琴,王卫红,林晓琪,周慧平,邹莉,严泽军,贾晓龙,王伟飞. 多举措类现场化延伸护理在腹腔镜前列腺癌根治术后患者中的应用. 现代实用医学. 2022(08): 1098-1100 .  百度学术

百度学术

23. 郑慧敏,陈跃来,蔡君豪,李之豪,李珊珊,宓轶群. 前列腺癌根治术后尿失禁动物模型的建立和稳定性评估. 世界科学技术-中医药现代化. 2022(06): 2195-2202 .  百度学术

百度学术

24. 王琼. 盆底肌联合膀胱锻炼对前列腺癌术后尿失禁患者的影响. 当代护士(中旬刊). 2022(09): 22-25 .  百度学术

百度学术

25. 吕婷婷,吕坚伟,司俊文,蒋晨,冷静,薛蔚. 经尿道Er∶YAG激光治疗前列腺癌根治术后轻中度压力性尿失禁的疗效观察. 现代泌尿外科杂志. 2021(11): 922-926+949 .  百度学术

百度学术

26. 郭俊,于文晓,晏斌,赵丰,王浩,高庆和,郭军,郭博达. 中医药治疗前列腺癌的知识图谱分析. 中国男科学杂志. 2021(06): 19-23 .  百度学术

百度学术

27. 王莉,黄月娥,马玉波,张连栋,徐方石,种铁. 延续性护理在机器人辅助前列腺癌根治术后尿失禁患者中的应用分析. 现代泌尿生殖肿瘤杂志. 2021(05): 306-308+316 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(14)

下载:

下载: